为纪念中国共产党成立100周年,国家卫生健康委干部培训中心(国家卫生健康委党校)编纂《百年卫生 红色传承》一书,通过挖掘梳理建党以来卫生健康领域优秀代表人物事迹,展现中国共产党筚路蓝缕、开拓创新的艰难发展历程和人民至上、一切为了人民健康的执政为民理念,以真实故事、感人事迹、辉煌成就讴歌伟大的中国共产党。

郑芝田是我国著名的消化疾病专家,是我国消化内镜学的奠基人之一,曾担任中华医学会消化病学分会主任委员。他是国内最早开展胃镜、腹腔镜及肝穿刺等检查的专家之一,在肝病和胃肠病的临床和科研方面都有很深的造诣, 尤其在慢性胃炎和溃疡病的研究方面贡献突出。

选择消化专业领域

1942年,郑芝田从国立北京大学医学院(现北大医学部)毕业,留校在内科工作。

这一时期,太平洋战争爆发,协和医院被迫关闭,大批医护人员进入北大医院,其中不乏一批知识渊博、治学严谨的知名教授。协和老院长王锡炽将住院医生培训制度带到了北大医院,推动了医教研工作的发展。

1949年,郑芝田(右二)同科里同事、实习同学合影

郑芝田也在北大医院经历了严格的住院医生培训。在当时,与他同宿舍的住院医是翁心植。王锡炽还聘请了已经是主治医师的邓庆曾,来给他们做住院总医师。肾脏病专家王叔咸、心血管病专家马万森都在内科担任教授。由于北大医院是教学医院,住院医师既负责医疗,也要承担教学。郑芝田还承担了北大医学院临床物理诊断学的部分教学工作。

当时的内科不分专业,每个大夫喜欢哪个专业,就侧重在哪个领域发展。解放前,中国卫生条件差,门诊经常见到肝炎患者。郑芝田认为应该特别重视常见病、多发病,便开始侧重消化专业。

1950年,郑芝田(左三)随中央西北各民族访问团到陕甘宁青开展医疗活动

解放后,中苏交好,一切“向苏联学习”。北大医院内科也学习苏联模式,将医疗纳入教学轨道,分为基础内科、系统内科和临床内科等几个教研组。郑芝田在系统内科,教研组主任是王叔咸。

上世纪50年代,中国消化专业刚刚起步。当时,胃肠病的诊治手段有限。A型超声波诊断在50年代末期才在中国应用,现在大家所熟悉的B超 (B型超声)则要等到70年代后,才被广泛使用。

“当时,胃的检查手段只有‘X线造影’,患者吃了‘钡餐’后,进行X线检查。但这种检查方法准确度不高,郑大夫就琢磨,怎么能更清楚、更准确。”李益农回忆说。1956年,李益农开始在副教授郑芝田手下当住院医生,自此与其共事多年。

消化内镜先行者

郑芝田一直对“镜子”很感兴趣。他动手能力强,善钻研,又敢于尝试新技术。

19世纪,德国人受“吞剑艺人”的启发而发明了胃镜。早期的胃镜材质坚硬,无法弯曲,此后百年内虽经多人改进,但使用仍不方便。郑芝田曾在《消化性溃疡病》一书中回忆:“我在北大医院工作时,曾用一台Korbsch式胃镜,因操作困难未能发挥作用,直至可屈式胃镜,操作较为容易。解放后,我们用此型胃镜检查1000多例次病人。”

郑芝田所说的“可屈式胃镜”是1932年由德国发明,其前端是软的,可以弯曲30度。这种胃镜在上世纪50年代,由兰州杨英福教授首次引入中国。

为了掌握胃镜观察技术,熟悉胃镜功能,郑芝田就坐在办公桌前拿着胃镜阅读报纸。科里同事们看到这个场景就开玩笑说:“看,郑大夫又拿胃镜看《人民日报》了。”

就这样,自1954年开始,郑芝田在全国率先开展了胃镜的诊断检查。“当时,全国做胃镜的一个是北京的郑芝田,一个是南京鼓楼医院的吴锡琛,被称为‘南吴北郑’。”李益农回忆说。

“胃镜的优点是能直接看到胃里的情况,因此胃炎的诊断,几乎全依靠胃镜。如果遇到较大的溃疡,由于直接的观察可以判断溃疡是良性还是恶性以便决定是否实行手术。”在1956年出版的《胃和胃病》一书中,郑芝田详细介绍了胃镜的检查方法。

在北大医院,跟着郑芝田做胃镜的年轻大夫中,有一位名叫张树基,后来被称为“抢救大王”。

同一时期,郑芝田还在国内率先开展了诊断性腹腔镜检查。李益农就跟着郑芝田做腹腔镜。

腹腔镜检查需要在腹部切开一个小口子,将气体注入腹腔,然后进镜观察。郑芝田首先在狗的身上做实验。

“早期的胃镜、腹腔镜都无法照相记录病变,郑大夫就联系了北医绘图室,请绘图员一起来看,用笔绘图记录。”李益农说:“后来我们进口了一台带照相机的腹腔镜,彩色照片在一次学术会议发表后,全国参加会议的大夫纷纷来参观。”

腹腔镜检查对各种肝脏病的诊断帮助最大。郑芝田在实践中总结:“早期肝硬化的检查方法不多,而腹镜可发现肝硬化的早期表现,是确诊早期肝硬化的有效方法。腹腔镜还可以直接看到癌瘤组织,对原发性肝癌和转移性肝癌的诊断有帮助。”

1958年,时年44岁的副教授郑芝田,接受组织安排,从北大医院调至新成立的北医三院。他创建了内科教研室,并担任内科主任。时任内科副主任的王世俊回忆说:“郑主任团结和带领大家走上创业之路——规划建制,明确职责分工,建立规章制度,统一工作细则,抓医疗质量和服务态度,抓教学规划和科学研究。”

郑芝田和几位对消化疾病有兴趣的年轻大夫组成了内科消化组,其中也包括李益农。

此时,美国已经发明了纤维胃镜,后经日本的奥林巴斯和富士等公司改进生产,日本的胃镜技术走在了国际的前沿。中国在70年代引进纤维内镜后,消化内镜迅速发展普及,成为常用的诊断工具。

“买胃镜需要外汇,当时国家外汇不多,外汇指标需要卫生部或者外经贸部批准。郑大夫就多方争取,一遍一遍地跑部委。后来,北医三院得到了一批型号不全的内镜,其中包括一台十二指肠镜。”李益农回忆说。

十二指肠镜可用于开展“经内镜逆行胰胆管造影术(ERCP)”,但操作难度大。已是花甲之年的郑芝田又重新学习,他参考日文资料,钻研琢磨,操作熟练后,用于临床。

随着中国经济发展,申请外汇指标的艰辛已不复存在。做了一辈子胃镜的郑大夫和他所在北医三院,终于得以配备到型号齐全的内镜,内镜室也建立起来。在这里,又率先开展了诸多内镜检查,如:放大内镜、超声内镜、电子内镜等。

虽起步艰难,设备掣肘,但郑芝田在消化内镜领域披荆斩棘,从不放弃。他用手中的“镜子”,为临床病人的诊断解决了各种疑难问题。

小杂志上大发现

上世纪70年代,一份地方医学杂志上的简单报道,引起了郑芝田的注意。

山东的赤脚医生报告了用痢特灵(呋喃唑酮)治疗溃疡病12个成功病例的初步观察。他们认为用治疗细菌性痢疾的痢特灵,口服治疗溃疡病也有很好疗效,毒副作用小,价格低廉,使用方便,但治病原理尚不明了,远期效果也有待观察。

这则报道让郑芝田对痢特灵产生了兴趣。溃疡病的发病率高,1960年,郑芝田在论文中提到该病“占门诊初诊人数的8.54%”。以往,溃疡病的治疗常常是‘治标不治本’,吃点药不疼了,但没多久就复发,最后不得已,只好做手术进行胃切除。看到这则报告后,郑芝田决定“试试看”。

1978年,郑芝田团队与北医消化生理专家王志均团队,合作发表了论文《痢特灵治疗溃疡病的临床效果及动物实验的初步观察》,论文中进一步证实了痢特灵治疗溃疡病的疗效,同时通过对胃液分析检查,证明其治疗作用并非对胃酸分泌的抑制作用。

“郑老师非常注重对临床问题的探讨和研究,他与王志均教授常常一起进行相关的学术和科研讨论,可以说是临床与基础结合的典范。”郑芝田的学生、北京大学医学部副主任段丽萍说。

在随后的十年中,郑芝田持续对痢特灵(呋喃唑酮)进行了深入的临床和实验研究。

郑芝田在工作中

郑芝田以临床随机双盲对照的研究方式,证实了大剂量呋喃唑酮对消化性溃疡具有明显疗效,溃疡愈合率明显提高,2周溃疡愈合率达到70%以上。随后在2-4年随访中,他发现呋喃唑酮治疗组在治疗后2年和3年的复发率明显低于对照组。1985年,郑芝田的研究成果发表在国际著名的医学杂志《Lancet》上。

郑芝田使用痢特灵治疗消化性溃疡病获得成功,开创了抗生素治疗溃疡病的先例,属于国内领先。由于应用痢特灵治疗溃疡病,北医三院外科溃疡病胃切除手术都大幅下降。

对于痢特灵治疗溃疡病作用机制,郑芝田尝试推测了几种可能性,包括“抑制体内单胺氧化酶活性,调节植物神经功能平衡”等。他写道:“痢特灵治疗溃疡病确有佳效,但机理尚待阐明,愿有志者共同努力!”

郑芝田的系列研究在1988年获得北京市科技进步二等奖,1989年获得卫生部(现国家卫生健康委员会)科技进步三等奖。

1995年,郑芝田组织召开了北京国际溃疡病会议,来自美、加、日、英、澳等国的相关专家学者参加了会议。时任北医三院消化科主任的林三仁在当时负责筹备会议。“当时,在中国召开国际会议还是很困难的一件事,资金、场馆、设备处处不如人家。但郑大夫在国际上很知名,很多著名的溃疡病学者都出席了会议。”林三仁回忆说。会议就溃疡病基础研究和临床治疗上的九大主题进行了讨论,业内反响甚佳。这也是在中国首次举行的关于消化疾病专题的国际研讨会。

值得一提的是,郑芝田研究溃疡病的同一时期,澳大利亚科学家首次从人体胃黏膜分离培养出幽门螺旋杆菌。在随后的研究中,人们发现这一细菌是导致活动性胃炎和消化性溃疡的重要原因,而呋喃唑酮正是有着较好的根除幽门螺旋杆菌的作用。多年后,澳大利亚科学家因为这一研究而获得了2005年诺贝尔生理学或医学奖。国内学者惋惜郑芝田的研究只差一步,错失诺奖。

段丽萍记得当她将这一消息和评论告诉病榻上的老师时,郑芝田笑说:“这是人家在恭维我,我当时的研究主要集中在呋喃唑酮通过对多巴胺的影响而治疗溃疡,根本就没有想到他是因为发挥了抗菌作用而治愈溃疡的。”

有一说一,实事求是,郑芝田对待科学严谨、求实的精神从始至终。北医三院建院院长左奇曾说:“郑芝田最大的特点就是学风正,坚持独立自主、创新搞研究。”

一生致力研究消化疾病

郑芝田一生致力于消化疾病的临床和研究工作。他常说:“看准一个问题, 长期深入研究下去, 必然会有成就。”北医消化疾病研究中心的建立,凝聚着他多年的努力。

从50年代,郑芝田就利用一台显微镜,自己研究胃黏膜活检和肝穿刺的病理标本。之后,郑芝田利用一间教室改造成消化实验室。消化科离不开病理组织学的验证。利用这小小的一间消化实验室,郑芝田又在全国率先建立了消化专科病理组。1980年,研究病理的叶嗣懋调至北医三院,她回忆道:“我天天在实体镜下看手术切下来刚固定的胃大体标本,满屋里都是刺鼻的福尔马林味,郑大夫却毫不在乎,共同‘享受’。许多大医院都十分羡慕北医三院能有自已的消化病理,它不仅为提高临床质量、培养高科技人才起到十分重要的作用,也是‘郑头’的一生心血所在。”

1978年,郑芝田申请成立消化疾病研究室,获得批准。研究室的成立使得人员和经费得以充实,北医生化、生理专业的研究人员加入进来,能够开展相关研究的动物实验。研究室进行了早期肝硬变、胃癌、慢性胃炎、溃疡病等研究。

随着学科的发展,1984年,消化专业从内科分离出来,独立建科。北医三院消化科也是全国首个消化专科。

同时,郑芝田申请创建消化科研究基地的工作,也得到了卫生部和北医领导的支持。消化科在病房、门诊、急诊的基础上,建成面积三百平米的临床试验基地。一层为内镜室,引进了电子内镜、超声内镜、超声腹腔镜等先进诊疗设备;二层为实验室,由生理室、生化室、病理室、细胞室组成。这一规模在当时国内尚不多见。

1985年,郑芝田退休前,集临床、消化病理、胃肠造影及实验室于一体的北京医科大学(现北大医学部)消化疾病研究中心终于成立。

退休后,郑芝田谢绝了许多社会活动,居家潜心研究,将自己大半生医教研的经验进行总结。

郑芝田重视教材、参考书的编写,他主编的《胃肠病学》于1986年第一次出版,并于1993年和2000年完成第二、第三版修订。在再版前言中,郑芝田写道:“医学领域科研工作进展迅速,基础理论和临床方面都取得了显著成就。随着形式的发展,消化系统疾病的诊断和治疗水平也有了明显的提高。”郑芝田希望将最新的医学进展及时更新到书中,以满足临床工作者需要。

1998年,郑芝田完成了《消化性溃疡病》专著。“我从事消化专业工作多年,深知消化性溃疡病尚存在很多问题,且不易解决。为此,特邀请国内外各专业的专家,从不同角度阐述各自的临床经验及研究的心得体会,以期对消化性溃疡病的一些问题的解决,有所启发和帮助。”在前言中,郑芝田如此写道。这本专著获得了2000年北京市科技进步图书类二等奖。

即便在生命的最后几年,郑芝田以90岁高龄,带病坚持主编完成了《医学缩略语词典》。

精神的光芒照亮后人

郑芝田一生豁达、谦逊、淡泊、孜孜不倦。

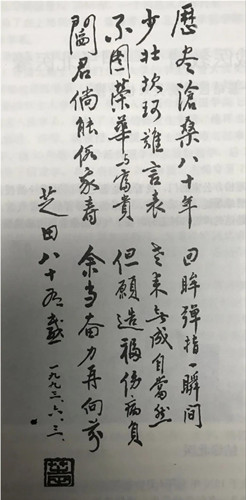

生于战火纷飞的年代,求学时代经历了七七事变、日伪统治,年富力强时经历了文革十年,八十岁时,他写下诗句:“历尽沧桑八十年,回眸弹指一挥间。少壮坎坷难言表,老来无成自当然。不图荣华与富贵,但愿造福伤病员,阎君倘能假我寿,余当奋力再向前。”

郑芝田80岁所书诗句

郑芝田喜爱运动,因此身体一贯健康,至九十高龄仍步履矫健。在学生时代,他热爱篮球、排球;工作后,是北医运动会上的主力选手;同事们常常回忆起他早年间骑着摩托车从西单到三院上班的情形,连交警都印象深刻。

“郑大夫脾气非常好,跟谁都相处得很好。”李益农说。与郑芝田共事多年,李益农从未见过郑大夫对人发脾气。曾经,医院里一位火爆脾气的医生,跟谁都吵架,只有到了郑芝田这里,这‘架’可吵不成。

1966年,当刚毕业的林三仁第一次见到郑芝田时,他不是科主任大专家,而是打扫厕所的卫生员。但林三仁对他印象深刻:“戴着金丝眼镜,头发一丝不乱,虽身穿工人服,但一眼就能看出他不一般。”文革中,郑芝田被视为反动学术权威,进行劳动改造。郑芝田默不作声,埋头干活。即便打扫卫生,郑芝田也很认真,甚至想办法改进卫生工具。以至于同是卫生员的徐大姐不由得夸到:“你看人家,不愧是大学毕业的,这卫生搞得,哪哪都干净。”恢复工作后,郑芝田又全副心思投入临床和研究中,从无抱怨。

对病人,郑芝田全心全意,精心救治。他多次下乡为缺医少药的老百姓解除病痛。1950年,他随卫生部西北各民族访问团,去西北地区进行医疗救治。他开展胃镜检查, 致力于发现早期胃癌、诊断胃部疾病 ;开展腹腔镜检查是为诊断早期肝硬化, 使病人得以及时治疗。退休后,郑芝田仍每周参加科室巡诊,亲自到病床前查看病人,直至九旬。“对患者的每一项主诉、每一个体征都会认真对待,对患者的每一项诉求、每一个困难都会提供尽可能的帮助。”段丽萍回忆。

对待学生,郑芝田常常是循循善诱,润物无声。从1956年起,郑芝田开始带研究生,培养了一批又一批高质量的临床和科研人才。1986年,段丽萍师从郑芝田,做临床研究生。郑芝田要求她全身心投入临床工作中,在临床实践中发现问题、研究问题、解决问题。针对临床上非溃疡消化不良患者较多、治疗效果差的情况,郑芝田从国外给段丽萍带回最新的学术专著,启发她做出了高水平的研究成果。多年后,当段丽萍主管北医研究生工作时,仍会感慨老师的研究生教育方法和育人思想。

对同事,郑芝田严于律己,宽以待人,事事以身作则,这一点深深影响着科室的同事。消化科杨雪松大夫在急诊科轮转时,曾遇到一个疑似“布氏杆菌病”的病例。她打电话向郑老师请教。郑芝田刚刚心脏病痊愈出院,此时又正值午休时间。但他毫不介意,仍是详细地讲述了自己的诊疗经验。但有一点郑芝田表示自己记不太清,需要查一下书。半个小时后,杨雪松再次接到郑芝田的电话,告知查阅文献的结果。这件小事,让同事们感概不已:“90多岁的老人,思绪仍是如此清晰,办事一丝不苟,令人敬佩。”

2006年3月5日,郑芝田在京逝世,享年92岁。他的一生献身给祖国的医学科学事业,执着追求。他高尚的人格、精益求精的作风、创新求实的精神永远激励着后人。